一部消失千年的旷世奇书,指引人们找寻神秘的西夏

来源:道中华

1909年,俄国考古学家科兹洛夫在我国内蒙古额济纳旗发现了著名的黑水城遗址,从此,“西夏”这个存在近两百年又从历史中消失得近乎无影无踪的神秘王朝,再次进入人们的视野。

▲黑水城遗址。

▲位于阿拉善旗的黑水城遗址位置图。(图片来源:高德地图)

黑水城遗址发现了数量庞大且珍贵的西夏文物,包括佛像、典籍、陶瓷、丝织品等,其中一部汉文、西夏文对照的辞书《番汉合时掌中珠》尤为让学者关注。该书出土后,科兹洛夫将其捐献给俄罗斯科学院东方学研究圣彼得堡分所收藏。中国学者罗振玉曾先后向俄国汉学家伊凤阁借得其中几页的照片,1922年终于借得全书照片,即命其子罗福成抄写印行。中国学者们得以窥见《番汉合时掌中珠》的摹抄本。

20世纪70年代末,美国学者陆宽田访问苏联时用先进摄像机拍摄下《番汉合时掌中珠》的全部内容,1982年以《合时掌中珠》为书名将两种版本的影印件刊布,由此掀起了一阵史学界对西夏文研究的热潮。

销声匿迹近千年后,《番汉合时掌中珠》又重见天日。这是一部什么样的典籍?为何学者们如此重视?

一部兼具蒙书辞书功能的工具书

西夏(1038—1227)是党项族建立的一个地方政权。历史上党项人有许多部,其中拓跋部最为强大。早期主要分布在今青海省东南部、四川省西北部的广袤草原上。后来逐步向内地迁徙,最后以兴庆府(今宁夏银川)为中心,占领了今宁夏大部及陕西、内蒙古、甘肃局部地区。1038年拓跋部首领李元昊称帝,改姓“嵬名”,国号大白高国(![]() ),由于地处西北,史称西夏。

),由于地处西北,史称西夏。

▲元昊雕像。

西夏被蒙古军所灭后,文献典籍遭到了破坏,西夏文化也逐步淹没于历史的长河之中。有望复原那段历史的钥匙就是出土的西夏文献与文物,其中最重要的一部便是《番汉合时掌中珠》。

▲西夏王陵遗址。

西夏境内有党项人、汉人、吐蕃人、回鹘人、契丹人等,是一个多民族共居的王朝,先与北宋、辽抗衡,后与南宋、金鼎立,在中国历史上产生过重要影响。

西夏十分注重与周边地区的交流,博采众长,兼容并蓄,尤其积极学习汉文化,借鉴汉字创立了西夏文字,推进教育,翻译佛经,刊印典籍,在法制建设、科学技术、经济贸易、宗教文化等方面卓有建树。

西夏曾多次向宋求取儒家经典和佛经,并将其翻译成西夏文。许多吐蕃文佛经也被翻译成了西夏文。在这样的背景下,一部帮助人们更好地学习西夏文汉文的工具书便应运而生。

▲曾是西夏皇家寺院的张掖大佛寺中的卧佛。

大佛身长34.5米。1190年,正是西夏仁宗执政末年,此时西夏完成封建化历程,社会生产力迅速提升。仁宗注重文教,学习中原王朝的科举制度,开科取士,文化事业繁荣。在此背景下,文人多著书立说,西夏人骨勒茂才是其中一位佼佼者。

当时西夏境内西夏文、汉文、吐蕃文三种文字都通行。骨勒茂才精通西夏文、汉文,也是通晓儒学、佛学的学士。他认为缺乏沟通和相互的学习,是西夏人和汉人产生隔阂的原因。因此西夏人需要学习汉文化,汉人也需要学习西夏文化。他还指出,西夏文化和汉文化虽然外在表现形式不同,但内核是一样的。在这一思想的指导下,他编纂了西夏文、汉文双义双音对照的工具书——《番汉合时掌中珠》(以下简称《掌中珠》)。

《掌中珠》既有蒙书的性质,又有辞书的特点,反映出当时西夏独创性的编辑能力和卓越的学术水平,在辞书编辑、出版史上具有重要地位。

一种民族交融文化认同的意识

《掌中珠》卷首有西夏文序、汉文序各一篇,内容基本相同。汉文序言仅仅230字,言简意赅地表达了骨勒茂才提倡民族交流、互相学习的观点。序言共分4个部分,其意如下:

▲《番汉合时掌中珠》的汉文序言。

首先,骨勒茂才提出儒家积极入世、经世致用的思想。因为他本人生于大力提倡儒学的仁宗时期,深受儒学熏陶。

凡君子者,为物岂可忘己,故未尝不学;

为己亦不绝物,故未尝不教。

学则以智成己,欲袭古迹;

教则以仁利物,以救今时。

其次,骨勒茂才认为西夏文和汉文虽然外形不同,但本质是相同的。

兼番汉文字者,论末则殊,考本则同。

何则先圣后圣其揆未尝不一故也。

他的观点既是历史事实,也体现出他对中国文化多元共生、一脉相承的深刻认识。党项语言是汉藏语系中的一种,与汉语有着亲缘关系。11世纪初期西夏景宗元昊命大臣野利仁荣借鉴汉文创制了西夏文,在字形上和汉文一样同为方块字,内容上也有许多是用来表达汉文化的。骨勒茂才认为西夏文和汉文两种文字“考本则同”的结论,是符合实际的。

再次,鉴于西夏当时各民族杂居、相互通婚的状况,骨勒茂才认为,西夏人和汉人应该互相学习彼此的语言文字,加强交流,消除隔阂。他认为,之所以会出现汉人不尊敬西夏的智者、西夏人不崇尚汉人贤士的现象,就是因为语言不通、缺乏学习交流导致的。

“不学番言,则岂和番人之众;不会汉语,则岂入汉人之数。番有智者,汉人不敬;汉有贤士,番人不崇。若此者由语言不通故也。如此则有逆前言。”

最后,骨勒茂才仿照中原常用的文体结尾,指出自己身为读书人,有责任为番汉文化交流作出贡献,故编著这本易教易学的双音双义《掌中珠》。

故愚稍学番汉文字,曷敢默而弗言,不避惭怍,准三才集成番汉语节略一本……语句虽俗,学人易会,号为《合时掌中珠》。

文末的“贤者睹斯,幸莫哂焉”,明显深受汉儒自谦的文风影响。

一部尊崇儒学、文明互鉴的双语词典

《掌中珠》至少有3个版本。其中保存最为完好的甲种本为刻本,蝴蝶装,37页,高23厘米、宽15.5厘米,版框高18.7厘米、宽12厘米,四周双栏,版心页码用汉文标记。书中收录词语依据三才(天、地、人)分部,每部又分上中下三篇,即天行上、天相中、天便下;地形上、地相中、地用下;人行上、人相中、人事下。

▲《番汉合时掌中珠》局部。

每一个词条都由4行组成,中间两行是意义相同的西夏字和汉字,左、右边上的两行分别是西夏文给汉文注音和汉文给西夏文注音。如西夏文“![]() ”左边为汉文“地”,是义的注释;右边是“勒”,是音的注释。汉文“地”的左边是西夏文“

”左边为汉文“地”,是义的注释;右边是“勒”,是音的注释。汉文“地”的左边是西夏文“![]() ”,是西夏文对汉文“地”的注音。

”,是西夏文对汉文“地”的注音。

▲上图为编排格式。

这种双义双音的编纂方式是西夏人的独创,十分新颖,方便西夏文和汉文的学习。在内容选择和结构安排上,则效法中原王朝一些蒙书编纂的结构。

《掌中珠》的“天”部包括日月星辰、雷雨风云、四季五行、天干地支、日月年岁等。从其内容看,与中原地区所用词语几乎一样。可见西夏的天文学知识来源于中原地区。

▲《掌中珠》“天部”,此页记录了十二星宫及乾坎艮震巽离坤兑等八卦名。

在“地”部中,收录了山海江河、宝物矿藏、花果蔬菜、五谷杂粮、野兽禽鸟等。其中一些并非西夏的地名与物产,如唐朝时杨贵妃才吃得上的南方荔枝,都在此书被列入,显示出作者有着超出西夏范围,囊括中原王朝的大中国观,也折射出西夏对大中国认同的理念。

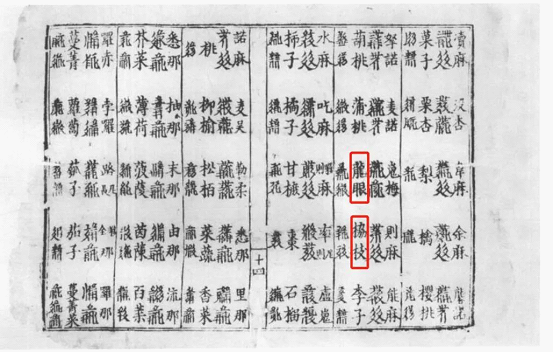

▲《掌中珠》“地部”,此页记录了荔枝、龙眼、石榴、葡萄、樱桃等诸多水果名。

“人”部中收录的词汇更加贴近生活。尤其是“人事下”占了全书差不多一半的篇幅,内容包括人的身体名称、道德品行、日常生活、社会活动、宗教信仰等一系列的词汇与短句。其中,“学习文业,仁义忠信,五常六艺,尽皆全备”;“孝顺父母,六亲和合”“君子有礼,小人失道”等词句证明西夏尊崇儒学的忠孝礼仪,完全继承了儒学的精髓。《掌中珠》中的“圣人”“圣典”“圣道”的“圣”直接借自汉语,在西夏文“![]() ”(圣)字右面注音的汉字为“圣”字。

”(圣)字右面注音的汉字为“圣”字。

▲《掌中珠》“人部”。

西夏立国前后,将儒学作为西夏社会和文化的主导思想。西夏曾经多次向宋朝求取儒学典籍,翻译成西夏文字,供人们学习。西夏仁宗更是重视儒学,尊孔子为文宣帝,将儒学推上了崇高的地位。

《掌中珠》中反映的西夏职官系统,几乎全部借鉴中原王朝的体制,在西夏王朝的政治层面效法中原成熟的制度,达到高度交融、趋同。同时,也多方位反映了西夏境内各民族间的文明互鉴。

一部泽被后世的珍贵古籍

《掌中珠》几经翻刻,成为当时在西夏流传较广的常用辞书。黑水城遗址同时出土了甲乙丙三种刻本,现存的不同版本小有增改。甲种本残存的封面上双行,左右各行分别是西夏文和汉文的书名,即《![]() 》《番汉合时掌中珠》。书名右下角两行汉字,第1行为“茶坊角面西”,第2行大部分残失,上部第1字据其残存笔画应为“张”字。这两行字应该是刻印此书的书坊标志,具有牌记性质。另外,在甲种本第7页左侧有汉文和西夏文对照的两行字:“此掌中珠者三十七面内更新添十句”,可见在甲种本之前早已有一种版本,甲种本只是一个增补本。

》《番汉合时掌中珠》。书名右下角两行汉字,第1行为“茶坊角面西”,第2行大部分残失,上部第1字据其残存笔画应为“张”字。这两行字应该是刻印此书的书坊标志,具有牌记性质。另外,在甲种本第7页左侧有汉文和西夏文对照的两行字:“此掌中珠者三十七面内更新添十句”,可见在甲种本之前早已有一种版本,甲种本只是一个增补本。

▲《掌中珠》封面。

乙种本第21页右端有西夏文手写草书一行,依稀可辨识为“属者□□光定丑年二月”。所谓“属者”即持有此书的所有者。中国的读书人自古就有将自己姓名写到书上以标识权属的习惯,后来的姓名印、收藏印就是这种习惯的延续。看来西夏读书人也有着同样的习惯。

除了在黑水城遗址出土的《掌中珠》,1989年敦煌莫高窟北区发现了《掌中珠》第14页的左面残页,1990年在宁夏宏佛塔的天宫也发现了附在泥块上的《掌中珠》残片。这样,在西夏首都中兴府(今宁夏银川市)地区、河西走廊的沙州(今甘肃省敦煌市)以及北部的黑水城地区都发现了《掌中珠》的刻本,说明此书不仅多次刊刻,而且在西夏流传地域范围广泛,受到读者的青睐。

1986年,史金波、黄振华、聂鸿音依美国学者陆宽田影印件对《掌中珠》进行整理,并做西夏文和汉文两种索引,连同影印件一同刊布,大大方便了国内学者的研究。1999年出版的《俄藏黑水城文献》第10册中将《掌中珠》置于蒙书类之首,至此,《番汉合时掌中珠》全貌以清晰的图版形式重见天日。

《掌中珠》里有西夏文常用的1000多字,对于识读西夏文起到基础性的关键作用。目前,在学习西夏文时,《掌中珠》仍然是必备的入门工具书。总之,《掌中珠》不愧是一部有利当时、泽被后世的珍贵古籍。

作者简介:

赵天英,中国社会科学院历史学博士,兰州文理学院副教授,主要研究方向为西夏历史文化。曾在《中国藏学》《中国经济史研究》《中华文史论丛》《文献》《宁夏社会科学》《西夏研究》《西夏学》《史学史研究》《敦煌研究》等刊物发表论文37篇,出版专著《西夏文草书研究》1本,参编专著《西夏文物·甘肃编》6本,主持国家社科基金项目《西夏契约研究》1项。

京公网安备 11010102003744号

京公网安备 11010102003744号